就業規則とそれに付随する規程類について、労働基準監督署への届出が必要な範囲を分かりやすく解説していきます。

就業規則について会社の義務とは?

まず、就業規則の基本から確認しましょう。

就業規則とは?

就業規則とは、会社で働く上でのルールを定めたものです。労働時間、賃金、休日、休暇、退職など、労働者が働く上で守るべき規律や労働条件に関する具体的な内容がまとめられています。

どんな会社に作成・届出義務があるの?

「常時10人以上の労働者を使用する」事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。

ここでいう「常時10人以上」とは、毎日10人以上出勤しているという意味ではありません。雇用形態にかかわらず、常態として 10名以上の労働者が雇用(所属)されていることを指します。パートやアルバイトの方も、この人数に含まれます。たとえ全員が1時間や2時間程度の短時間勤務でも、常時10人以上であれば届出義務が生じます。

ケーススタディ①

Q: 正社員が8人、パートタイマーが3人いる会社の場合、就業規則の作成・届出は必要ですか?

A: はい、必要です。雇用形態に関わらず、合計11人の労働者が常時雇用されているため、「常時10人以上」に該当します。

複数の事業場がある場合は?

複数の営業所や支店がある会社の場合、就業規則の作成・届出義務は「事業場単位」で判断されます。事業場とは、場所的に独立した工場や支店などを指します。

つまり、会社全体で10人以上でも、それぞれの営業所が独立していて、かつ常時10人未満の労働者しかいない場合は、その営業所単体での就業規則の届出義務はありません。ただし、法令上の義務がなくても、働く上でのルールを明確にするために就業規則を作成することは望ましいとされています。

ケーススタディ②

Q: 本社に15人、A支店に8人、B支店に7人の従業員がいます。就業規則の届出はどのように行えばよいですか?

A: 本社は15人なので、本社として就業規則の届出が必要です。A支店とB支店はそれぞれ10人未満のため、各支店単位での届出義務はありません。 ただし、就業規則は原則として事業場ごとに届出が必要です。本社で共通の就業規則を定めていても、原則として各営業所が独立した事業場と判断される限り、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。一定の要件を満たせば本社で一括届出も可能ですが、詳細は労働基準監督署にご確認ください。

就業規則の範囲:どこまでが「就業規則」なの?

「就業規則」という名前の付いた書類以外にも、労働基準監督署への届出が必要な規程があります。

就業規則は「本体」だけじゃない?

実は、賃金規程や退職金規程など、就業規則とは別に定められている規程も、法律上は「就業規則の一部」として扱われることがあります。

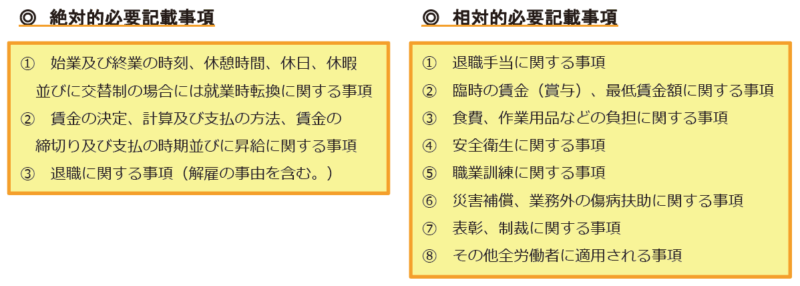

労働基準法では、就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、会社が定めた場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)が定められています。

これらの事項は、以下のように図で表すことができます。

ポイントは「内容」と「適用範囲」

就業規則の範囲に含まれるかどうかは、その規程の「名称」ではなく、「記載されている内容」と「適用される労働者の範囲」で判断されます。

具体的には、以下のいずれかに該当する規程は、就業規則の一部とみなされます。

- 労働基準法第89条に定められている記載事項に該当する内容である。

- 労働者の就業上の規律や労働条件に関する具体的な細目を定めたものである。

- 「その他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定め」に該当する内容である。

この「その他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定め」という項目が重要です。これは、文字通り「従業員全員に及ぶ規程は全部届出が必要」と捉えがちですが、そうではありません。労働時間や休日、賃金など、労働条件に関連するルールで、全労働者に適用されるもの、または適用される可能性があるものと理解すると良いでしょう。

別規程でも届出が必要な理由と実務上の注意点

かつては、就業規則とは別に規程化できる事項に制限がありましたが、平成11年の労働基準法改正により、その制限は廃止されました。現在では、職種ごと、雇用形態ごと、あるいは項目ごとに就業規則を別規程として作成することが可能になっています。

しかし、別規程として作成した場合でも、それらの規程が就業規則の記載事項に該当する内容を含んでいれば、「就業規則の一部」であることに変わりはありません。そのため、作成時や変更時には、本体の就業規則と同様に、労働基準監督署への届出が必要になります。

【ケーススタディ】これは届出必要?不要?具体例で考える

それでは、具体的な規程を例に、届出の要否を考えてみましょう。

| 規程の名称 | 届出の要否 | 判断のポイント |

|---|---|---|

| 就業規則本体 | 必要 | 会社の最も基本的な労働条件や規律を定めたもの。 |

| 賃金規程 | 必要 | 賃金の決定、計算、支払方法など、絶対的必要記載事項に該当する。就業規則の一部として扱われる。 |

| 退職金規程 | 必要 | 退職手当に関する事項は相対的必要記載事項に該当する。就業規則の一部として扱われる。 |

| 育児・介護休業規程 | 必要 | 労働者の休暇に関する事項であり、「その他、事業場の労働者全員に適用される定め」に該当。就業規則の一部として扱われる。 |

| 出張旅費規程 | 必要 | 旅費に関する一般的な規定は、労働条件に関連するものであり、通達により就業規則に含めるべきとされている。適用される可能性がある労働者全員に関わるため。 |

| 慶弔見舞金規程 | 必要 | 福利厚生に関する事項で、労働者全員に適用されるため。 |

| 社宅管理規程 | 内容による | (必要となる場合) 社宅貸与の要件など、全労働者に適用される可能性のある労働条件に関するものであれば必要。**(不要となる場合)** 社宅の管理方法など、運用基準に関するもので、労働条件に該当しない場合。または、対象者が執行役員等に限定され、全労働者に適用される可能性がない場合。 |

| 福利厚生施設管理規程 | 内容による | (必要となる場合) 施設利用にあたり、すべての従業員が遵守すべきルールが記載されている場合。**(不要となる場合)** 施設の管理者のみに適用される管理方法に関する内容の場合。 |

| 賃金控除協定 | 不要 | 労使協定であり、就業規則の一部として届出が義務付けられているものではない。 |

| 服務規程 | 念のため届出が無難 | 労働者の行動規範を定めるもので、「その他、事業場の労働者全員に適用される定め」に該当する可能性が高い。 |

| 副業・兼業規程 | 念のため届出が無難 | 労働者の労働条件や規律に関わるため。 |

| ハラスメント防止規程 | 念のため届出が無難 | 職場環境や労働者の規律に関わるため。 |

このように、規程の名称だけで判断するのではなく、その内容が労働基準法第89条の記載事項(特に「その他、事業場の労働者全員に適用される定め」)に該当するかどうかで判断することが重要です。

就業規則や関連規程の届出・運用の注意点

就業規則やその関連規程を届け出たり運用したりする際には、いくつか注意すべき点があります。

変更時の届出タイミング

就業規則の内容を変更した場合も、労働基準監督署への届出が必要です。そして、この届出は「その都度遅滞なく」行わなければなりません。数年分の変更をまとめて届出ることはできませんので注意しましょう。

また、変更箇所が一部だけの場合でも、変更内容が分かるような書類(新旧対照表など)を添付すれば、就業規則全体を提出する必要はありません。

労働者の意見聴取と周知義務

就業規則を作成したり変更したりする際には、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。この意見を聴いた証拠として、意見書を添付して届出を行います。

ケーススタディ③

Q: パートタイマー用の就業規則を新たに作成する場合、意見を聴くのはパートタイマーの代表者で良いですか?

A: いいえ、違います。パートタイム就業規則のように雇用形態別に作成した場合でも、意見聴取者は「当該事業場の全労働者の過半数代表者」となります。対象となるパートタイム労働者の代表者だけでは不十分ですので、注意してください。

また、作成・変更した就業規則や関連規程は、必ず労働者に周知しなければなりません。周知されていない就業規則は、法的拘束力を持たない可能性があるため、効力が生じないと解される恐れがあります。

複数事業場の一括届出について

先ほど述べたように、就業規則の届出は原則として事業場単位です。しかし、一定の要件を満たせば、本社で複数の事業場分を一括して届け出ることが可能です。

「労務管理はすべて本社で行っており、各営業所から届出させるのは適切ではないのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、届出事務自体は本社でまとめて行うことに問題はありません。

まとめ

就業規則とその関連規程に関する届出は、会社の規模や労働者の状況によって必要性が変わってきます。今回の内容をまとめると、以下のようになります。

- 「常時10人以上」の労働者を使用する事業場は、就業規則の作成・届出義務があります。

- 就業規則の範囲は、本体だけでなく、労働者の規律や労働条件に関する具体的な細目を定めた別規程も含まれます。

- 届出の要否は、規程の「名称」ではなく、「内容」と「適用範囲」で判断されます。

- 特に、「事業場の労働者全員に適用される、または適用される可能性のある労働条件関連ルール」は、就業規則の一部として届出が必要です。

- 就業規則や関連規程を変更した場合は、その都度遅滞なく届出を行い、全労働者の過半数代表者からの意見聴取と労働者への周知を忘れないようにしましょう。